Дерёвня!

, 18.08.17 09:45

, 18.08.17 09:45

Комментариев: 12 | Добавить в ленту | Добавить в избранное

Лето, жара, однатысячакакой-то лохматый год, мы с подружкой трясёмся под стук колес в плацкартном вагоне, где по верхним полкам скачет мой младший братец, отрок хулиганистый прописью одна штука, сопровождение которого в ссылку в деревню к бабке в глушь пусть не Саратова, но Смоленской губернии являлось одной из целью нашего путешествия. Другой целью были две недели отпуска для юных девичьих организмов.

В предрассветных сумерках наша троица была извергнута из поезда чуть не проспавшей остановку проводницей на бетонный островок привокзальной платформы. Ёжась от утреннего холода, три тени взбирались по горе к автовокзалу.

В лучших традициях нашей страны первого рейса автобуса требовалось ожидать еще 2 часа. Нас несколько встревожили услышанные краем уха вопросы пассажиров, заданные в кассу: «А автобус будет?!» Потому что количество рейсов по расписанию, включая обратные, можно было пересчитать на пальцах одной руки. Появившееся транспортное средство, кем-то сгоряча окрещённое «автобусом», объяснило причину волнительных вопросов. Этот мастодонт автопромышленности должен был находиться в музее, а не болтаться по сельским дорогам.

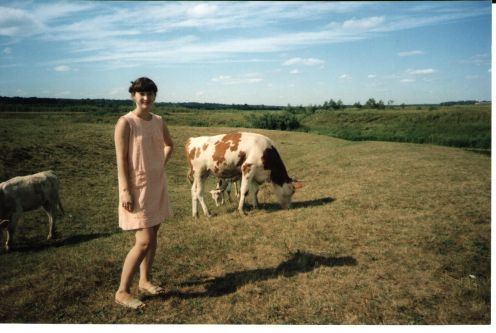

После небольшой Куликовской битвы по штурму средства передвижения и стихшего матерного эха мы трясёмся по среднерусским ухабам. В спину упирается чьё-то ведро, ноги давит собственный рюкзак, за окнами разворачиваются сюжеты Шишкина и Айвазовского. Деревни, поля, коровы, густые леса в тумане, вот это всё.

Когда я уже оставила попытки представить размер будущего синяка на спине от чужого ведра, мы приехали. Лес, поле, узкая лента асфальтовой дороги, уходящая за горизонт, пересекающая её извилистая грунтовая просёлочная. И одинокая покосившаяся будка на остановке. Шишкин прослезился бы от такой натуры.

Как только стихли звуки удаляющегося тарантаса, мы вдруг оглохли. Ну то есть это была первая мысль – такая звенящая тишина стояла вокруг. Слышно было, как гомонят вороны и бабки где-то у деревенского колодца. Проселочная дорога вела к темнеющей вдалеке купе деревьев, где угадывалась жизнь – там была наша деревня, всего-то каких-то 2 километра, подумаешь!

Наш дом стоял на пригорке в самом конце единственной улицы из десятка дворов. Внизу протекал Днепр – самое его начало, еще небольшой и неширокий, но уже очень извилистый и коварный, со множеством ключей и омутов. Самый чудесный пляж с белым песком и прозрачной водой скрывал самое опасное подводное течение.

Поздним вечером, чаёвничая на заднем крыльце, со своего пригорка мы наблюдали сказочную феерию – появление тумана. Густое плотное облако появилось со стороны леса и поплыло по земле, накрывая и укутывая, как пуховым одеялом, луг и одиночные деревья на нём. Туман казался живым существом в лучших традициях Стивена Кинга.

Деревенская жизнь поражала наши органы чувств. Нереальная тишина приводила к еще более нереальной слышимости – разговор в соседском доме через дорогу был слышен, как из соседней комнаты, а присказка «в одном конце деревни чихнули –с другого конца отозвались «будь здоров!» оказалась не выдумкой. На всю деревню был лишь один фонарь, да и тот светил по большим праздникам, и в первый вечер, припозднившись с выходом из бани, мы с подругой сразу прояснили для себя этимологию выражения «ни зги не видно». Не знаю, кто такая «згя», но вытянутой перед собой руки видно не было. До дома добирались наощупь, о встреченных препятствиях и разборках «кто не взял фонарь?!» в курсе была вся деревня.

Заднее крыльцо, увитое хмелем, с тёплыми после жаркого дня деревянными ступеньками полюбилось нам больше всего для ночных посиделок. Лампочку под козырьком мы выключали, чтобы не манить комаров. Как-то раз нашу болтовню прервали чьи-то шаги и кряхтение, как будто старый толстый мужик с одышкой шкандыбает мимо нас. Напоминаю – деревня, ночь, тишина, «ни зги» - и вдруг рядом какой-то мужик? Хоть и старый… Мы затаились и пытаемся сообразить, как и зачем на наш двор попал какой-то посторонний дед. Не выдерживаем, включаем свет – а это ёж пришел на кормежку к своему блюдцу с молоком, бабушка подкармливала семейство ежей.

Из развлечений были автолавка и радио. Автолавка по масштабности впечатлений оставляла далеко позади гастроли Примадонны. Её прибытия ждали похлеще новогодних праздников. Она приезжала раз в неделю и представляла собой магазин на колесах в виде небольшого фургона, необъяснимым образом вмещавшего в себя бесконечный ассортимент от хлеба до галош. Если по каким-то причинам автолавка не могла добраться до деревни, это становилось трагедией, т.к. ближайшая «цивилизация» в виде магазина находилась в 2,5 км пешком, в соседнем поселке. Кроме продуктов и промтоваров автолавка снабжала жителей новостями из соседних деревень – запомнилась история про деда, у которого купленный в автолавке хлеб по до дороге домой отжали кабаны. Деда не тронули, но котомку отобрали и съели все буханки.

Радиостанция в эфире присутствовала в единственном числе и была местной. Похоже, из самого(!) райцентра. Радиостанция обладала огромной и интересной музыкальной коллекцией аж из трех песен: «Владимирский централ», «Как упоительны в России вечера» и «А белый лебедь на пруду». Ведущий зачитывал письма местных радиолюбительниц с просьбами передать поздравления, частенько в стихах собственного сочинения, кому-либо из родственников и поставить песню… и называлась одна из этих трёх. На третий день песню мы угадывали с азартом и 100% попаданием.

Один из домов в деревне был куплен москвичами в качестве дачи. В семье был сын примерно нашего возраста, и однажды он решился пойти с нами познакомиться.

В тот день нам с подругой захотелось экзотики и мы решили провести ночь у костра на берегу реки. Романтика же! Ну и чтобы возле дома не шуметь, не мешать спать бабушке своей болтовнёй и гоготом (братец по ночам тоже отсутствовал - рыбачил).

И вот ночь распростёрла свои крылья над спящей деревней, звёзды мерцают как алмазы, тихо шелестит трава, ярко пылает огонь, пуская искры в небо… У костра сидят две девицы в народной одежде «телогрейка + штаны с начёсом». Романтика - сил нет! И тут из темноты на огонёк явление добра молодца. Знакомиться пришёл. С пустыми руками. Для начала добрый молодец был послан за дровами для костра. В качестве коих он принес половую доску 2 метра длиной и в кирпич толщиной и чуть не загасил ею наш костёр. Затем он стал бомбить нас вопросами «Где живёте? Где работаете?».

А теперь представьте: летняя ночь. Костёр. Глухая деревня. 3 песни по местному радио. Ну что ему скажет название нашей организации?!!!

Мы вяло обозначили, чтоб отвязался, сферу деятельности нашей фирмы, не название. Ну типа, услышит незнакомые слова и отстанет. А он не только не отстал, но как-то напрягся и настаивает на подробностях. Ой, ну вот пристал! Ну в «ХХХ»!

А он тихо отвечает: «А я в «ZZZ»…»

А это крупная иностранная фирма в той же сфере, конкуренты и иногда партнеры…

Это как если бы мы сказали, что работаем на кондитерской фабрике «Рот-Фронт» а он – в «Нестле»!

Ну где ещё, кроме как ночью в далёкой глухой деревне, можно так познакомиться?!

(Правда, ни к чему интересному это знакомство не привело, но не про это история.)

Фото автора

В предрассветных сумерках наша троица была извергнута из поезда чуть не проспавшей остановку проводницей на бетонный островок привокзальной платформы. Ёжась от утреннего холода, три тени взбирались по горе к автовокзалу.

В лучших традициях нашей страны первого рейса автобуса требовалось ожидать еще 2 часа. Нас несколько встревожили услышанные краем уха вопросы пассажиров, заданные в кассу: «А автобус будет?!» Потому что количество рейсов по расписанию, включая обратные, можно было пересчитать на пальцах одной руки. Появившееся транспортное средство, кем-то сгоряча окрещённое «автобусом», объяснило причину волнительных вопросов. Этот мастодонт автопромышленности должен был находиться в музее, а не болтаться по сельским дорогам.

После небольшой Куликовской битвы по штурму средства передвижения и стихшего матерного эха мы трясёмся по среднерусским ухабам. В спину упирается чьё-то ведро, ноги давит собственный рюкзак, за окнами разворачиваются сюжеты Шишкина и Айвазовского. Деревни, поля, коровы, густые леса в тумане, вот это всё.

Когда я уже оставила попытки представить размер будущего синяка на спине от чужого ведра, мы приехали. Лес, поле, узкая лента асфальтовой дороги, уходящая за горизонт, пересекающая её извилистая грунтовая просёлочная. И одинокая покосившаяся будка на остановке. Шишкин прослезился бы от такой натуры.

Как только стихли звуки удаляющегося тарантаса, мы вдруг оглохли. Ну то есть это была первая мысль – такая звенящая тишина стояла вокруг. Слышно было, как гомонят вороны и бабки где-то у деревенского колодца. Проселочная дорога вела к темнеющей вдалеке купе деревьев, где угадывалась жизнь – там была наша деревня, всего-то каких-то 2 километра, подумаешь!

Наш дом стоял на пригорке в самом конце единственной улицы из десятка дворов. Внизу протекал Днепр – самое его начало, еще небольшой и неширокий, но уже очень извилистый и коварный, со множеством ключей и омутов. Самый чудесный пляж с белым песком и прозрачной водой скрывал самое опасное подводное течение.

Поздним вечером, чаёвничая на заднем крыльце, со своего пригорка мы наблюдали сказочную феерию – появление тумана. Густое плотное облако появилось со стороны леса и поплыло по земле, накрывая и укутывая, как пуховым одеялом, луг и одиночные деревья на нём. Туман казался живым существом в лучших традициях Стивена Кинга.

Деревенская жизнь поражала наши органы чувств. Нереальная тишина приводила к еще более нереальной слышимости – разговор в соседском доме через дорогу был слышен, как из соседней комнаты, а присказка «в одном конце деревни чихнули –с другого конца отозвались «будь здоров!» оказалась не выдумкой. На всю деревню был лишь один фонарь, да и тот светил по большим праздникам, и в первый вечер, припозднившись с выходом из бани, мы с подругой сразу прояснили для себя этимологию выражения «ни зги не видно». Не знаю, кто такая «згя», но вытянутой перед собой руки видно не было. До дома добирались наощупь, о встреченных препятствиях и разборках «кто не взял фонарь?!» в курсе была вся деревня.

Заднее крыльцо, увитое хмелем, с тёплыми после жаркого дня деревянными ступеньками полюбилось нам больше всего для ночных посиделок. Лампочку под козырьком мы выключали, чтобы не манить комаров. Как-то раз нашу болтовню прервали чьи-то шаги и кряхтение, как будто старый толстый мужик с одышкой шкандыбает мимо нас. Напоминаю – деревня, ночь, тишина, «ни зги» - и вдруг рядом какой-то мужик? Хоть и старый… Мы затаились и пытаемся сообразить, как и зачем на наш двор попал какой-то посторонний дед. Не выдерживаем, включаем свет – а это ёж пришел на кормежку к своему блюдцу с молоком, бабушка подкармливала семейство ежей.

Из развлечений были автолавка и радио. Автолавка по масштабности впечатлений оставляла далеко позади гастроли Примадонны. Её прибытия ждали похлеще новогодних праздников. Она приезжала раз в неделю и представляла собой магазин на колесах в виде небольшого фургона, необъяснимым образом вмещавшего в себя бесконечный ассортимент от хлеба до галош. Если по каким-то причинам автолавка не могла добраться до деревни, это становилось трагедией, т.к. ближайшая «цивилизация» в виде магазина находилась в 2,5 км пешком, в соседнем поселке. Кроме продуктов и промтоваров автолавка снабжала жителей новостями из соседних деревень – запомнилась история про деда, у которого купленный в автолавке хлеб по до дороге домой отжали кабаны. Деда не тронули, но котомку отобрали и съели все буханки.

Радиостанция в эфире присутствовала в единственном числе и была местной. Похоже, из самого(!) райцентра. Радиостанция обладала огромной и интересной музыкальной коллекцией аж из трех песен: «Владимирский централ», «Как упоительны в России вечера» и «А белый лебедь на пруду». Ведущий зачитывал письма местных радиолюбительниц с просьбами передать поздравления, частенько в стихах собственного сочинения, кому-либо из родственников и поставить песню… и называлась одна из этих трёх. На третий день песню мы угадывали с азартом и 100% попаданием.

Один из домов в деревне был куплен москвичами в качестве дачи. В семье был сын примерно нашего возраста, и однажды он решился пойти с нами познакомиться.

В тот день нам с подругой захотелось экзотики и мы решили провести ночь у костра на берегу реки. Романтика же! Ну и чтобы возле дома не шуметь, не мешать спать бабушке своей болтовнёй и гоготом (братец по ночам тоже отсутствовал - рыбачил).

И вот ночь распростёрла свои крылья над спящей деревней, звёзды мерцают как алмазы, тихо шелестит трава, ярко пылает огонь, пуская искры в небо… У костра сидят две девицы в народной одежде «телогрейка + штаны с начёсом». Романтика - сил нет! И тут из темноты на огонёк явление добра молодца. Знакомиться пришёл. С пустыми руками. Для начала добрый молодец был послан за дровами для костра. В качестве коих он принес половую доску 2 метра длиной и в кирпич толщиной и чуть не загасил ею наш костёр. Затем он стал бомбить нас вопросами «Где живёте? Где работаете?».

А теперь представьте: летняя ночь. Костёр. Глухая деревня. 3 песни по местному радио. Ну что ему скажет название нашей организации?!!!

Мы вяло обозначили, чтоб отвязался, сферу деятельности нашей фирмы, не название. Ну типа, услышит незнакомые слова и отстанет. А он не только не отстал, но как-то напрягся и настаивает на подробностях. Ой, ну вот пристал! Ну в «ХХХ»!

А он тихо отвечает: «А я в «ZZZ»…»

А это крупная иностранная фирма в той же сфере, конкуренты и иногда партнеры…

Это как если бы мы сказали, что работаем на кондитерской фабрике «Рот-Фронт» а он – в «Нестле»!

Ну где ещё, кроме как ночью в далёкой глухой деревне, можно так познакомиться?!

(Правда, ни к чему интересному это знакомство не привело, но не про это история.)

Фото автора

комментарии:

добавить комментарий

Пожалуйста, войдите чтобы добавить комментарий.